O colecionismo como fronteira da Propriedade Intelectual e do Compliance Global

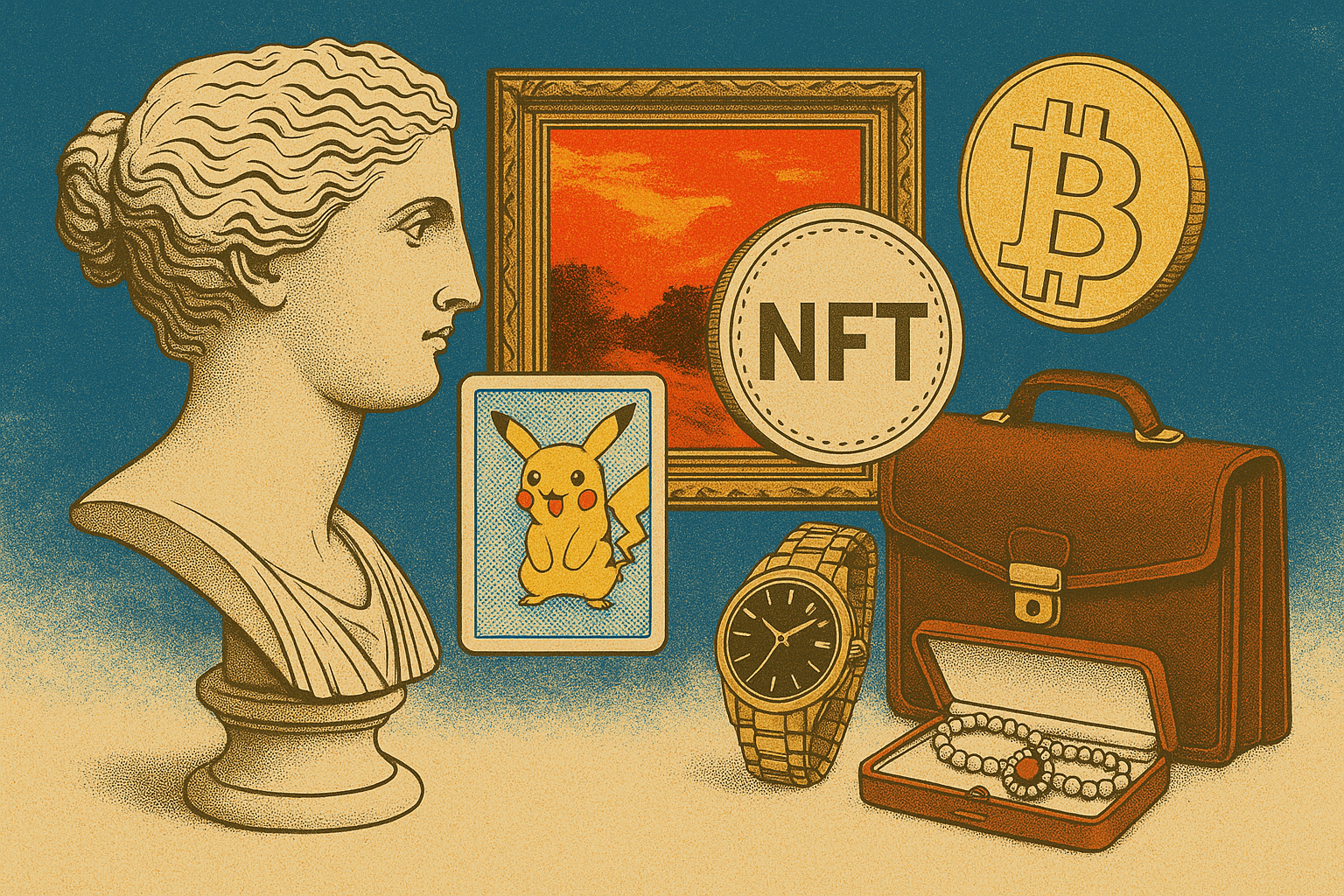

O colecionismo sempre foi mais do que um passatempo. É refúgio emocional, reserva de valor e, às vezes, campo minado jurídico. Das joias tribais aos NFTs, o desejo de possuir o raro molda civilizações — e desafia reguladores. Hoje, o mesmo instinto que salvou povos nômades e exilados move investidores, artistas e marcas num mercado que alterna entre beleza e especulação, cultura e lavagem de dinheiro.

A Fortuna Portátil: quando o belo era o seguro

Muito antes dos bancos centrais e dos sistemas financeiros, povos nômades, mercadores e perseguidos guardavam suas riquezas em fortunas portáteis — joias, tapeçarias, manuscritos e esculturas compactas.

Esses objetos não eram apenas adornos, mas garantias de sobrevivência. Um bracelete de ouro podia comprar abrigo; um tapete persa, uma rota segura.

Era o embrião de um sistema de compliance social, uma ordem de confiança baseada em símbolos culturais, onde se passou a atribuir valor e respeito à própria expressão cultural e a de outros povos. Vitor Hugo dizia que “o belo é tão útil quanto o útil”, intuindo que a estética também é uma forma de seguro.

Hoje, essa herança renasce nos mercados de arte e colecionáveis. De Banksy a Pokémon, de Rolex a Hot Wheels, o que antes era amuleto é agora ativo protegido por propriedade intelectual.

Segundo o relatório Art Basel/UBS 2025, o mercado global de arte atingiu US$ 57,5 bilhões em 2024 (queda de 12% em relação a 2023). Já o mercado amplo de colecionáveis (incluindo brinquedos, HQs e memorabilia) foi estimado em US$ 462-601 bilhões, com CAGR projetado de 4-9,2% até 2030 (Market Decipher 2024). Apesar da retração em nichos como NFTs (-76% desde 2022), o setor mantém resiliência.

Junto com o fascínio, vieram as distorções: pirataria, manipulação de preços e evasão fiscal.

Da joia ao código: a escassez legal

O colecionismo moderno sobrevive graças à Propriedade Intelectual — o sistema que cria e protege a escassez.

Marcas certificam autenticidade, desenhos industriais definem distinção, direitos autorais sustentam HQs, músicas e NFTs, e patentes protegem o segredo técnico. No fundo, o valor de um colecionável reside menos na matéria e mais na narrativa jurídica que o cerca — uma história de exclusividade, escassez e desejo.

O Brasil conhece bem esse enredo. Certas HQs ficam anos fora de catálogo e, quando retornam, renascem em edições de luxo, com preços que fariam corar o leitor original. Os revendedores ganharam apelido próprio: “Mercenários Livres”, numa ironia com a plataforma onde oferecem seus “tesouros”. O mesmo ciclo se repete com espécies raras de cactos e suculentas, relógios de coleção, sneakers e brinquedos limitados — tudo o que o mercado transforma em fábula de escassez.

Mas, por trás do fascínio, surge a questão essencial: até que ponto o colecionismo enriquece a cultura — e quando começa a restringi-la?

Ao criar barreiras simbólicas e financeiras, esses mecanismos podem converter o acesso cultural em privilégio, o que exige ponderação dos órgãos reguladores e atenção do próprio público.

Os riscos da paixão

O colecionismo é uma fronteira onde se cruzam cultura, finanças e ética — e, como toda fronteira, é instável. O que começa como celebração da arte e da memória pode facilmente se transformar em campo de especulação, onde o desejo é precificado e a beleza vira ativo.

As ameaças são múltiplas: falsificação, iliquidez, saturação de mercado e manipulação de preços — os chamados esquemas de pump-and-dump, em que o hype artificial inflaciona o valor de um ativo até o próprio criador ou investidor majoritário “despejar” tudo, abandonando uma trilha de compradores iludidos e prejuízos reais.

De acordo com estimativas da Chainalysis (2024), o mercado de NFTs registrou cerca de US$ 100 milhões em fraudes e roubos, além de US$ 8,9 milhões em wash trading — práticas de autonegociação criadas para fabricar preços artificiais e simular demanda.

Já no mercado físico, a proliferação de relógios “homage” e reedições em série corrói o valor da autenticidade — aquele capital simbólico que a Propriedade Intelectual tenta preservar, mas que o consumo apressado insiste em desgastar.

NFTs e a bolha do espelho

Os NFTs (Tokens Não Fungíveis) foram anunciados como o renascimento da propriedade digital. Hoje, são também o seu espelho rachado. Cada token é um certificado em blockchain, único e rastreável. Mas a posse do token não significa a posse dos direitos autorais da obra.

Em 2021, o caso Beeple revelou o quanto o hype pode deformar o valor — US$ 69,3 milhões por “Everydays”. E 2024 mostrou que muitos projetos seguiram o mesmo roteiro: o mercado de NFTs caiu para US$ 8,8-13,7 bilhões (-76% desde 2022). O colecionismo digital continua vivo, mas abandonou o entusiasmo e ganhou um novo rótulo: ativo de risco narrativo.

Compliance: do banco ao ateliê

O dinheiro se sofisticou, o crime também. A política de KYC (Know Your Customer) — “Conheça Seu Cliente” — é a principal defesa contra fraudes e lavagem de dinheiro. No Brasil, o Marco Legal dos Criptoativos (Lei nº 14.478/2022) e a Resolução BCB nº 427/2024 impuseram o dever de KYC a plataformas de NFTs e a prestadores de serviços com criptoativos (VASPs).

Ainda assim, as lacunas persistem: muitos marketplaces internacionais operam sem fiscalização direta, e alguns leilões digitais já foram suspensos por falta de verificação de origem dos fundos.

No mercado de colecionáveis, a beleza sem procedência vira risco regulatório.

Freeports: o cofre invisível

Se o mercado financeiro inventou os paraísos fiscais, o mercado de arte criou os freeportsque, não por acaso, costumam ter o mesmo domicílio daqueles que os inspiraram.

Um esquema elegante, que lembra os filmes do 007, os freeports — zonas de livre comércio destinadas ao armazenamento de bens de alto valor — tornaram-se um dos principais instrumentos de opacidade patrimonial no mercado global de arte e colecionáveis. Criados para facilitar o trânsito internacional de mercadorias, esses depósitos alfandegários (como os de Genebra, Luxemburgo e Singapura) permitem que obras, joias e relíquias permaneçam indefinidamente “em trânsito”, livres de tributação e fora do escrutínio público.

Embora legitimamente usados para segurança e conservação, muitos freeports operam como espaços extraterritoriais de sigilo, onde a titularidade real dos bens é mascarada por offshores ou trusts, dificultando a identificação do beneficiário final. São comumente descritos como “pontos cegos da economia da arte” e associados a esquemas de lavagem de dinheiro e evasão fiscal (FATF 2023).

O lado noir da fortuna portátil.

A moral do colecionador

Walter Benjamin via no colecionador o guardião da aura da obra — aquele que preserva o sentido original em meio à reprodutibilidade infinita.

Baudrillard, ao contrário, o enxergava como prisioneiro dos signos, condenado a acumular símbolos para preencher o vazio do desejo.

Entre ambos, habita o dilema contemporâneo: somos curadores da cultura ou especuladores da escassez?

O completismo digital — essa ânsia de possuir todos os Pokémon, todos os volumes, todos os tokens — é o espelho do capitalismo emocional, onde o afeto é convertido em estoque e a memória, em mercadoria.

E como todo espelho, ele também engana: reflete o brilho do que possuímos, mas apaga o que perdemos ao transformar o belo em ativo.

Não custa lembrar das tulipas — primeiras a ensinar que até a flor mais rara pode murchar quando o desejo vira investimento.

👉 Leia também: Tulipas, Pokémon, Hot Wheels e NFTs são a mesma coisa. Não viu? Olhe outra vez.

Da Joia Tribal ao Token. Quem disse que mudamos?

O colecionismo conecta o tangível — as joias tribais e os dentes de ouro que atravessaram séculos — ao intangível — os NFTs e tokens que vivem no código. Ambos nascem do mesmo impulso: transformar a escassez em valor.

Se antes a escassez dependia da dificuldade da mineração, hoje depende da Propriedade Intelectual, que fabrica exclusividade por meio da lei e da narrativa. Os dentes de ouro podem não ter a elegância de um Rubens, mas partilham com ele a mesma função: conservar poder em forma portátil.

Em 2024, o mercado global de colecionáveis mostrou resiliência em nichos tradicionais (crescimento anual entre 4% e 9,2%), mas retração acentuada na arte (-12%) e nos NFTs (-76%). O brilho do novo também revelou sombras antigas: lavagem de dinheiro (estimada em US$ 10 bilhões no mercado de arte, segundo a OCDE) e pirataria (mais de US$ 1 bilhão em apreensões de falsificações, segundo o CBP, 2024).

A tokenização via blockchain é a versão contemporânea das antigas fortunas portáteis — um cofre digital que promete segurança, mas exige transparência e equidade que o mercado ainda não aprendeu a sustentar.

Cabe a marcas, reguladores e colecionadores equilibrar exclusividade e responsabilidade, para que o valor não se sobreponha ao significado.

Porque, no fim, os palácios de ontem são os museus de hoje — e servem de aviso aos que confundem exclusividade com eternidade.

Glossário

- AML (Anti-Money Laundering): medidas para prevenir lavagem de dinheiro.

- KYC (Know Your Customer): protocolo de identificação de clientes.

- KYC Inverso: verificação de identidade e fundos do vendedor.

- VASP: entidade que opera com criptoativos, como exchanges de NFTs.

- Freeport: zona de livre comércio usada para armazenar arte e luxo, isenta de impostos — e de transparência.

Fontes Principais:

- Art Basel/UBS Global Art Market Report 2025 (US$ 57,5 bi em 2024).

- Chainalysis Crypto Crime Report 2024 (US$ 100 mi em fraudes NFTs).

- FATF Risk Assessment 2023 (freeports como pontos cegos).

- OCDE 2019/2023 (lavagem na arte).

- Banco Central do Brasil: Lei 14.478/2022; Res. BCB 427/2024.

- Market Decipher 2024 (colecionáveis: US$ 462-601 bi).

- Deloitte Art & Finance Report 2024.